Vorlesung · Ressourcen

04: Stellvertretung

09. Oktober 2025

Diese Einheit führt weiter in die rechtlichen Grundlagen ein, insbesondere in die Stellvertretung.

Inhalte

Sammlungen

2.6 Stellvertretung (§§ 164 ff. BGB)

Definition

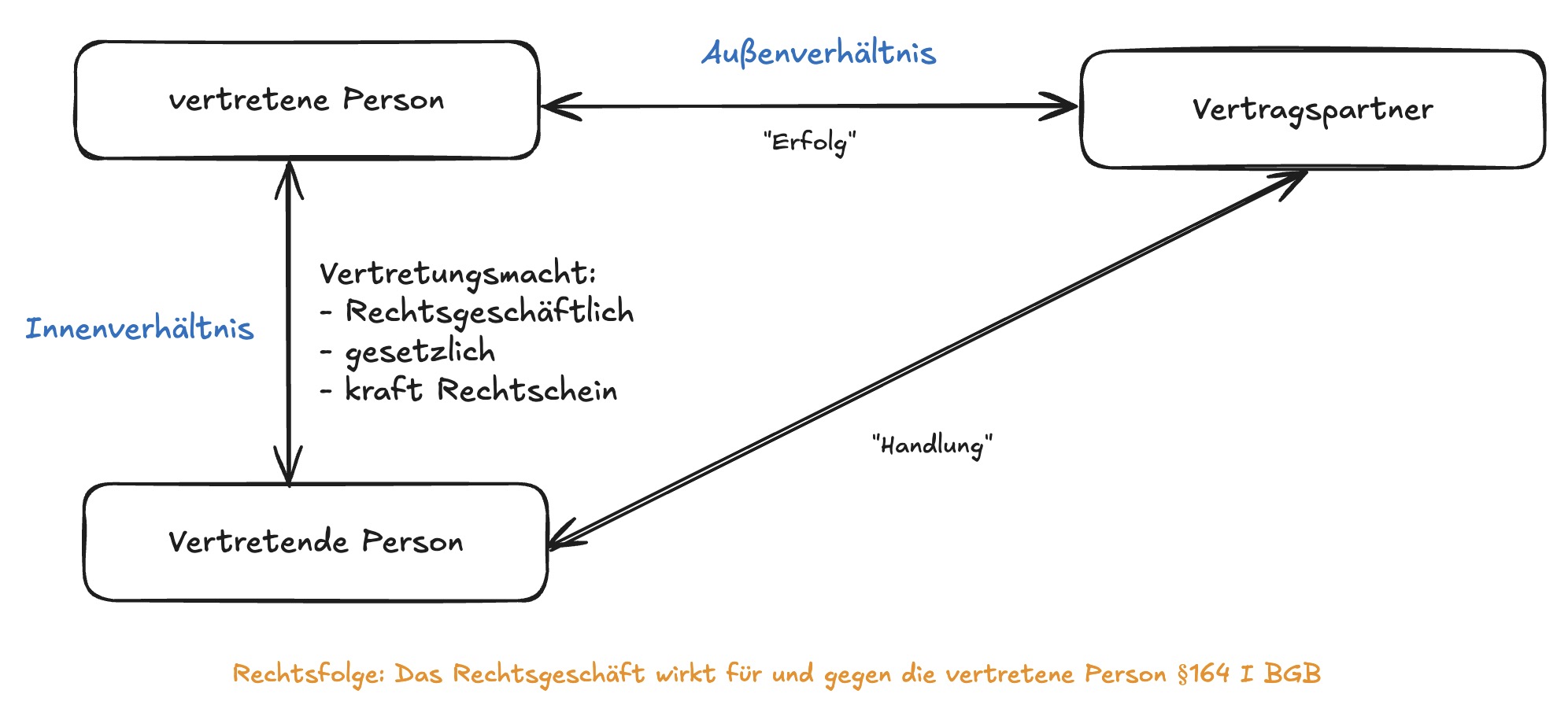

Rechtsgeschäftliches Handeln im Namen eines anderen mit Wirkung für und gegen diesen. In diesem Kontext wird "Vertretung" und "Stellvertretung" gleich und synonym zueinander behandelt.

Voraussetzungen wirksamer Stellvertretung

-

Zulässigkeit der Stellvertretung

- Grundsätzlich zulässig

- Ausnahme: Höchstpersönliche Geschäfte (Hochzeit, Testament)

- oft unproblematisch, wird angenommen

-

Eigene Willenserklärung des Vertreters

- Vertreter ≠ Bote

- Eigener Entscheidungsspielraum

- Bei beschränkt Geschäftsfähigen

- die Rechtsfolge geht nicht gegen ihn, sondern gegen den Vertretenen

- Also trifft ihm keine Rechtsfolge, deshalb kann er eine Willenserklärung abgeben

- Es fehlt an einem Schutzbedürfnis

- Auch explizit im § 165 BGB geregelt.

-

Offenkundigkeitsprinzip (§ 164 I S. 2)

- Im fremden Namen handeln

- Erkennbar für Geschäftspartner

- Beispielsweise man ist in Arbeitskleidung, Namensschilder oder in Geschäftsräumen

- Briefpapier der Firma

-

Vertretungsmacht

- Gesetzlich (z.B. Eltern) oder organschaftlich (z.B. Geschäftsführer, Vorstand)

- Rechtsgeschäftlich (Vollmacht)

- Erteilung durch einseitiges Rechtsgeschäft

- Umfang frei bestimmbar

- handelsrechtliche Spezialvollmachten: (weiter ausgeführt unten)

- Kraft Rechtsschein

- gesetzlich geregelt (§§ 170 - 173 BGB)

- Vollmacht in besonderer Weise erklärt

- Gutgläubigkeit der beteiligten Person

- Entwicklung durch Rechtsprechung

- Rechtschein einer Bevollmächtigung durch wiederholtes Auftreten als Vertreterin über einen gewissen Zeitraum

- Gutgläubigkeit der beteiligten Person

- Duldungsvollmacht:

- Kenntnis des Vertretenen vom Auftreten der Person als Vertreterin

- Ich weiß, dass jemand mich vertritt, obwohl ich es nicht explizit so geäußert habe.

- Anscheinsvollmacht:

- fahrlässige Unkenntnis, fehlende pflichtgemäße Sorgfalt

- Ich hätte es Wissen müssen, das jemand mich vertritt

- gesetzlich geregelt (§§ 170 - 173 BGB)

Gegenüberstellung Bote und Stellvertreter

| Stellvertreter | Bote | |

|---|---|---|

| Begriff | Handeln in fremdem Namen für fremde Rechnung durch Abgabe einer eigenen Willenserklärung | Handeln in fremdem Namen für fremde Rechnung durch Übermittlung einer fremden Willenserklärung |

| Anforderungen an die Geschäftsfähigkeit | Mindestens beschränkte Geschäftsfähigkeit erforderlich, § 165 BGB | Auch Geschäftsunfähige können Bote sein |

| Fehler bei der Willensübermittlung | Fehlvorstellungen des Vertreters sind entscheidend, § 166 I BGB | Fehlvorstellungen des Auftraggebers entscheidend, §§ 119, 120 BGB |

| Gut- oder Bösgläubigkeit | Maßgeblich ist die Kenntnis des Vertreters, § 166 I BGB. Beim „Vertreter mit gebundener Marschroute“ führt auch die Kenntnis des Vertretenen zur Bösgläubigkeit, § 166 II | Maßgeblich ist die Kenntnis des Auftraggebers |

Vollmacht

Erteilung:

- Einseitiges Rechtsgeschäft

- Intern oder extern

Erlöschen:

- Widerruf

- Zeitablauf

- Zweckerreichung

Handelsrechtliche Spezialvollmachten (Exkurs in das HGB)

| Prokura (§§ 48 ff. HGB) | Handlungsvollmacht (§§ 54 ff. HGB) | |

|---|---|---|

| Erteilung | Ausdrücklich | Ausdrücklich/konkludent |

| Eintragung | Handelsregister erforderlich (gleichwohl deklaratorisch) | Keine |

| Umfang | Alle Geschäfte (§ 49) | Gewöhnliche Geschäfte |

| Beschränkungen | Unwirksam im Außenverhältnis | Möglich |

- deklaratorisch: zeigt nur etwas an, was sowieso schon besteht. Rechtsanzeigend. Die Wirkung gibt es schon vorher.

- konstitutiv: nur durch die Eintragung wird die Rechtsfolge hervorgehoben. Rechtsbegründend. Die Wirkung kommt erst im Nachhinein.

Vertretung ohne Vertretungsmacht (§§ 177 ff. BGB)

Rechtsfolge: Schwebend unwirksam

Optionen:

- Genehmigung (§ 177 I): Rückwirkende Wirksamkeit

- Heilungsmöglichkeit

- Verweigerung: Unwirksamkeit

- Regressansprüche gegen den Vertreter

Haftung (§ 179):

- Erfüllung oder Schadensersatz

- Kenntnis/Kennenmüssen schließt Haftung aus

Rechtsscheinvollmacht

Arten:

- Duldungsvollmacht: Kenntnis und Duldung

- Anscheinsvollmacht: Fahrlässige Unkenntnis

Voraussetzungen:

- Rechtsschein einer Bevollmächtigung

- Zurechenbarkeit zum "Vertretenen"

- Gutgläubigkeit des Geschäftspartners

3. Schulrecht Allgemeiner Teil

3.1. Begriff und Arten des Schuldverhältnisses

Schuldverhältnis (allgemein):

- Im weiteren Sinn: Gesamtheit der Rechtsbeziehungen zwischen Gläubiger und Schuldner

- Im engeren Sinn: Recht des Gläubigers, vom Schuldner eine Leistung zu fordern (§ 241 I BGB)

Schuld vs. Haftung:

- Schuld = Verpflichtung zur Leistung. Verpflichtetsein.

- Haftung = Zwang zur Erfüllung durch Zugriff des Gläubigers und somit Durchsetzung seiner Forderung. Unterworfensein.

- Grundsatz: „Wer schuldet, der haftet“ – aber Trennung möglich.

Arten des Schuldverhältnisses:

- Rechtsgeschäftlich: z. B. Vertrag (§ 311 BGB)

- Gesetzlich:

- ungerechtfertigte Bereicherung (§§ 812 ff. BGB)

- unerlaubte Handlung (§§ 823 ff. BGB)

- Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677 ff. BGB) Vertragsfreiheit:

- Abschlussfreiheit – ob und mit wem man Verträge schließt

- Gestaltungsfreiheit – was im Vertrag steht

3.2. Inhalt des Schuldverhältnisses

Leistungspflicht

- Hauptpflicht: Gläubiger kann Leistung fordern (§ 241 I BGB)

- Nebenpflicht/Rücksichtsnachmepflicht: Pflicht zur Rücksichtnahme (§ 241 II BGB)

- Treu und Glauben: Leistung nach Verkehrssitte (§ 242 BGB)

Leistungsgegenstand und Modalitäten

Arten von Schulden:

- Stückschuld: konkreter Gegenstand (z. B. „Mona Lisa“)

- genau dieser Laptop, genau diese Handy

- Gattungsschuld: Sache nach Gattung/Typ (§ 243 BGB)

- mittler Art und Güte von einer Sache.

- Wagen nach Prospekt

- Geldschuld: Zahlungspflicht

- Zinsschuld: Entgelt für Kapitalüberlassung (§§ 246, 352 HGB)

Leistungsart:

- Teilleistung: unzulässig (§ 266 BGB)

- Falschleistung: nur mit Zustimmung wirksam (§ 364 BGB)

Leistungszeit:

- generell: sofort fällig (§ 271 I BGB)

- Ausnahme gesonderte Vereinbarung oder gesetzliche Regelung

- Unterscheidung

- Fälligkeit: Gläubiger kann Leistung verlangen § 271 II BGB

- Erfüllbarkeit: Schuldner darf Leistungen erbringen § 271 II BGB

Leistungsort:

- Nur wenn der Schuldner seine Leistung am richtigen Ort verbringt, ist er erst von einer Schuld befreit

- Hol:

- Gläubiger muss die Ware beim Schuldner abholen

- gesetzlicher Regelfall

- Bring:

- Schuldner muss die Ware zum Gläubiger bringen

- Vertraglich bestimmbar, bzw. aus den Umständen ermittelbar

- Schickschuld (§ 269 BGB):

- Schuldner übergibt die Ware an den Transporteur, damit dieser sie zum Gläubiger bringt

Gefahrtragung: „Wer die Gefahr hat, trägt den Schaden.“

- In Welcher Sphäre liegt die Gefahr des Untergangs?

3. Erlöschen des Schuldverhältnisses

Erfüllung (§ 362 BGB): richtige Leistung, Ort, Zeit, Person Erfüllungssurrogate:

- Hinterlegung,

- Aufrechnung,

- Rücktritt,

- Kündigung,

- Erlass etc.

Fälle

Fall 17: Stellvertretung

A bevollmächtigt B wegen dessen besonderer Sachkenntnis, für ihn einen gebrauchten PKW zu kaufen. A teilt diese Bevollmächtigung auch dem Inhaber des Autohauses H, wo der PKW gekauft werden soll, mit. Kurze Zeit später kommt es zu Unstimmigkeiten zwischen A und B, so dass A die erteilte Vollmacht gegenüber B widerruft. B kauft trotzdem, im Namen des A, einen gebrauchten PKW beim Autohaus zum Kaufpreis von 15.000 €. Kann H die Zahlung des Kaufpreises von A verlangen?

Fall 18

M ist am Messestand der Bootswerft B-AG beschäftigt. Er ist weder Organ der Gesellschaft, noch hat er Vollmacht zum Abschluss von Verträgen. Dessen ungeachtet führt M, der einen Messeausweis mit dem Logo der B-AG trägt, Verkaufsgespräche mit dem interessierten Kunden K, der ihn in Anbetracht der Situation für einen Vertreter des Ausstellers hält. Am ersten Messetag verkauft M ihm ein Beiboot zum Listenpreis. Am zweiten Messetag gelingt es ihm, K mit einem äußerst großzügigen Rabatt zum Kauf einer Fahrtenyacht zu bewegen. Verträge und Rechnungen fertigt er auf Geschäftsbriefbögen der AG aus. Bei der B-AG will man diesen Vertrag wegen des übermäßigen Preisnachlasses nicht erfüllen und beruft sich auf fehlende Vertretungsmacht des M. Zu Recht?

Fall 19

K verhandelt mit V über den Kauf seines gebrauchten PKW. Es kommt jedoch zu keiner Einigung. An nächsten Tag soll D für K die Verhandlungen fortführen. K gestattet D einen Kaufpreis bis zu 7.500 € zu verhandeln, keinesfalls mehr. D einigt sich im Namen des K mit V über den Kauf des PKW zu einem Preis in Höhe von 8.200 €. Ist K durch den Vertrag verpflichtet V 8.200 € zu zahlen?

Fall 20

P ist Prokurist bei der Druckerei D. Die Prokura des P ist auf 25.000 € beschränkt. P kauft im Namen der Firma D einen Gabelstapler von V für 50.000 €. Kann V den Kaufpreis von D verlangen?

Fall 21

A schuldet B 50 Flaschen Moselwein, Jahrgang 2013. Vereinbarungsgemäß schickt A die Flaschen mit der Post zu B auf dessen Kosten. Unterwegs verunglückt der Post-Transporter, so dass alle Flaschen zerbrechen. Ist A verpflichtet dem B weitere 50 Flaschen Moselwein, Jahrgang 2013 zu schicken?

Fall 22

K betreibt einen Großhandel für kühlpflichtige Produkte. Er bestellt bei V 20 Tonnen Speiseeis zum 02.6.2023, die er am 03.6.2023 an seine Abnehmer ausliefern will. Als V bereits am 18.5.2023 liefern will, hält K das für verfrüht. Zu Recht?

Mögliche Wissens Aufgaben:

Ergänzen sie folgende Tabelle (Diese Aufgabe gibt es nicht viele Punkte) richtig oder falsch:

Mögliche Wissensfragen zur Klausur

Teste dein Wissen mit kurzen formativen Prüfungen.

Eine Willenserklärung wird erst mit Zugang wirksam, damit die Betroffenen sich auf die Rechtsfolgen einstellen können.

Sobald eine Willenserklärung in den Machtbereich der empfangenden Person gelangt, ist sie zugegangen.

Eine Willenserklärung kann nicht widerrufen werden.

In einem Telefongespräch werden Willenserklärungen unter Abwesenden abgegeben.

Sie können ein Angebot widerrufen, keine Annahme

Welche Aussage beschreibt am besten eine Willenserklärung?

Was bedeutet der Grundsatz der Privatautonomie im deutschen Zivilrecht?

Erläutern Sie die Begriffe Legislative, Exekutive, und Judikative

Definieren Sie den Begriff "Rechtsfähigkeit"

Erläutern Sie den Begriff "Geschäftsfähigkeit". Skizzieren Sie die unterschiedliche Formen der Geschäftsfähigkeit

Nennen Sie ein Beispiel für eine nichtempfangsbedürftige Willenserklärung

Erläutern Sie die Begriffe "Vertragsfreiheit"; "Abschlussfreiheit" und "Gestaltungsfreiheit"

Glossar

- Offenkundigkeitsprinzip: Handeln im fremden Namen muss erkennbar sein

Auswendig lernen

Klausurhinweis: Auswendig lernen, da nicht im Gesetz

- Stellvertretung

- Tatbestand der "Zulässigkeit der Vertretung"

- eigene Willenserklärung

- Rechtscheinsetzung durch die Rechtsprechung

- Rechtschein einer Bevollmächtigung durch wiederholtes Auftreten als Vertreterin über einen gewissen Zeitraum

- Gutgläubigkeit der beteiligten Person

- Anscheinsvollmacht

- Duldungsvollmacht